第13回

2019.02.13

「探究」ワークショップ②

「問い」発見!編

「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」になること然り、次期学習指導要領において「探究」はキーワードになっています。とはいえ、実際に「探究」の授業はどのようにすすめていけばよいのだろう・・・

昨年度、マナビラボには、高校の先生方から「探究」についてのお悩み・ご相談が、いくつか寄せられました。

マナビラボは、日頃から当プロジェクトにご協力いただいている横浜市立桜丘高校さまからご依頼を受け、1年を通じて高校生のマナビにかかわるという貴重な機会をいただきました。ここでは、2018年5月28日、6月25日、9月21日の三回にわたり、同校の一年生318名を対象に実施した「探究」のワークショップを4回に分けてご紹介します!

第1弾に引き続き、第2弾でも「探究」の導入部について取り上げます。第2弾では、具体的に自分たちのチームで取り組んでいく「問い」や「探究」のテーマを見つける第一歩を踏み出すことを試みます。

第2弾 自分たちの問いを見つけよう

本時の大まかな流れ(50分)は次の通りです。

①チームづくり

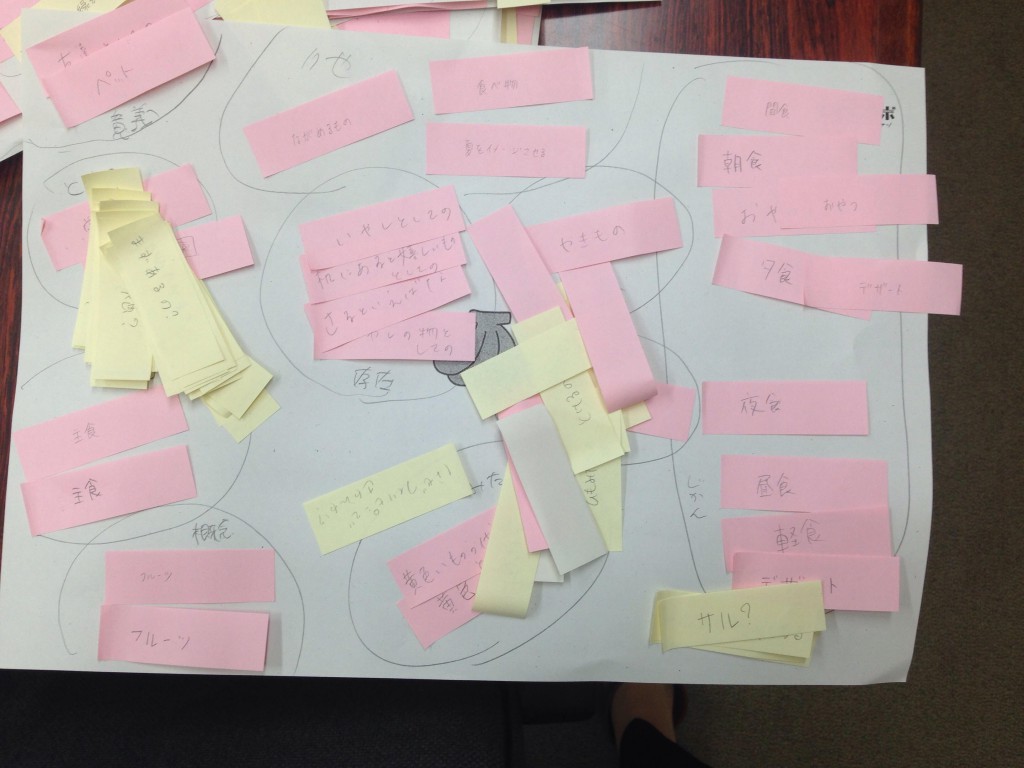

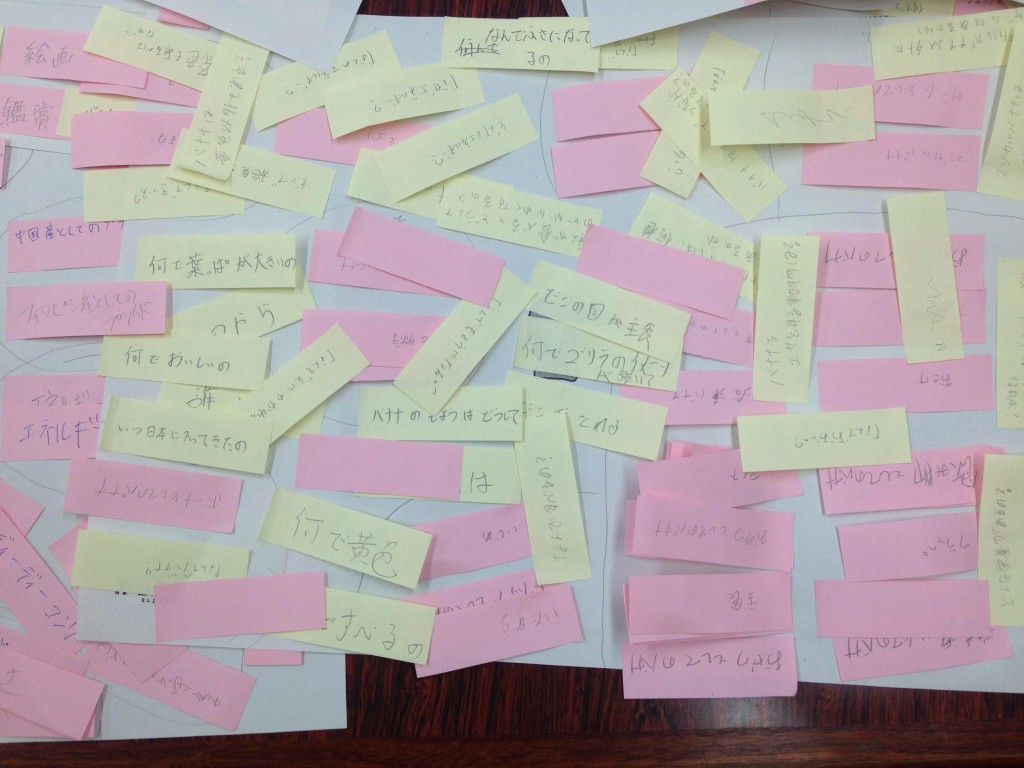

桜丘高校では「バナナワーク」実施後、生徒それぞれの興味・関心にもとづき、グループ分けを行なっており、本時はグループ分け後、初の授業とのこと。そこで、今回は、断片的な情報を組み立て、チームで課題を解決するゲームから始める。ゲーム実施後のリフレクションも利用し、チームづくりをすすめる(リフレクションの詳細は資料参照)。

②自分たちの「問い」発見!ワーク

「バナナワーク」と同様の手順で、自分たちのグループの興味・関心(テーマ)についての不思議を集めるワークなどに取り組む(詳細は資料参照)。

③本時のまとめをする

自分たちの「問い」発見!ワークから、問い立ての作業をふりかえる。「問い」をブラッシュアップするポイントを確認する。本時の活動と次の課題(チームでこれから一年弱取り組んでいく「問い」、「探究」のテーマの選択)とのつながりを確認する。

資料はこちらからダウンロードできます

第1弾はこちら!

※資料をご利用の際は、必ず、「未来を育てるマナビラボ」(URL)を明記してください

例)「未来を育てるマナビラボ」https://manabilab.nakahara-lab.net/article/5280