第12回

2019.01.30

「探究」ワークショップ①

導入編

「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」になること然り、次期学習指導要領において「探究」はキーワードになっています。とはいえ、実際に「探究」の授業はどのようにすすめていけばよいのだろう・・・

昨年度、マナビラボには、高校の先生方から「探究」についてのお悩み・ご相談が、いくつか寄せられました。

マナビラボは、日頃から当プロジェクトにご協力いただいている横浜市立桜丘高校さまからご依頼を受け、1年を通じて高校生のマナビにかかわるという貴重な機会をいただきました。ここでは、2018年5月28日、6月25日、9月21日の三回にわたり、同校の一年生318名を対象に実施した「探究」のワークショップを4回に分けてご紹介します!

第1弾では、「探究」の導入部について取り上げます。

第1弾 「探究」って何だろう

本時の大まかな流れ(50分)は次の通りです。

①なぜいま高校で「探究」なのか、共有する

今日における「探究」の一般的意義を確認し、一年間取り組んでいく「探究」の時間へのモチベーションをつくる。そのうえで、自校における「探究」の時間はどのようなものか、何をめざして行なうのか、について示し、活動の全体像をイメージできるようにする。

②実際に「探究」をちょっとだけ体験する

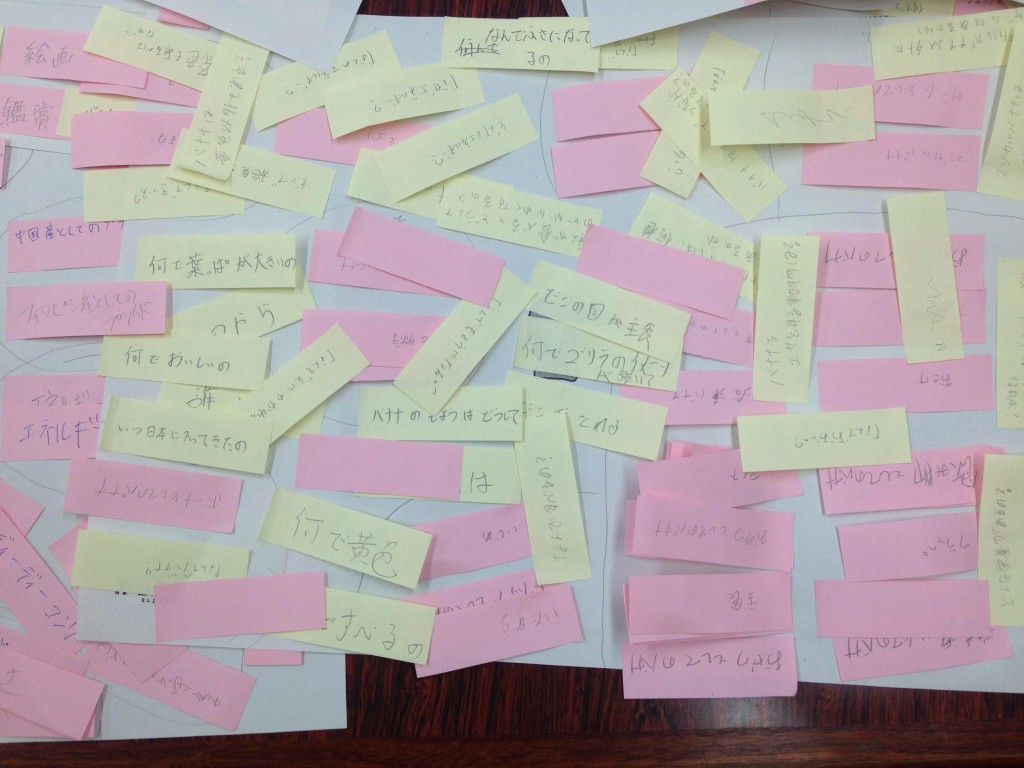

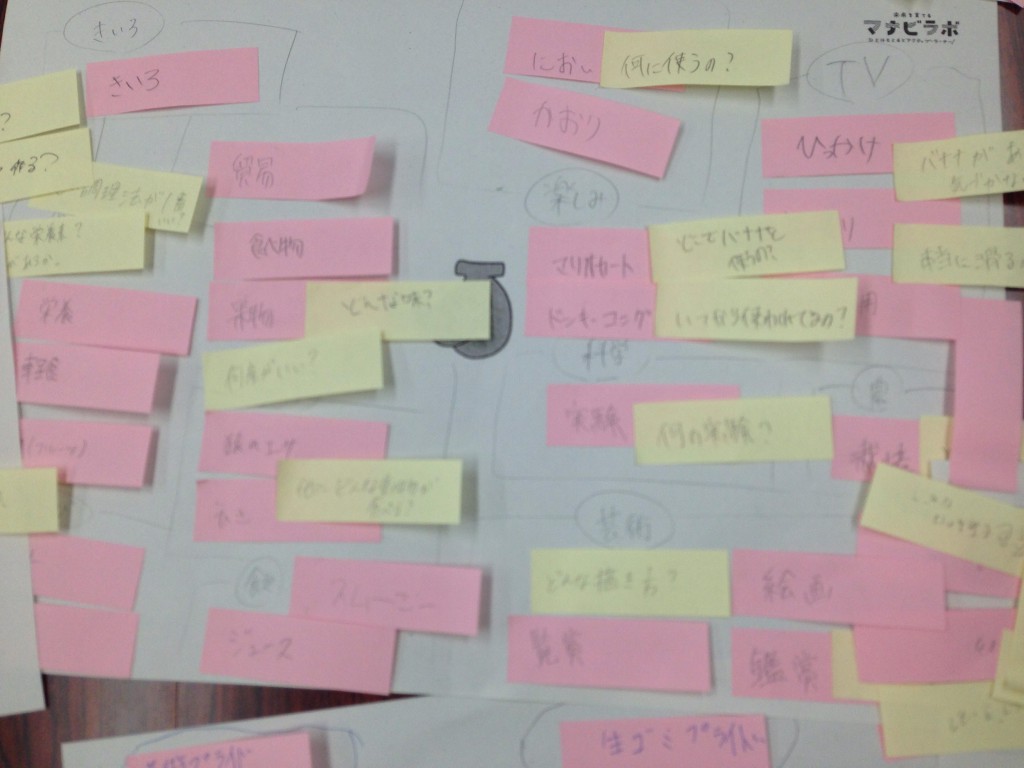

桜丘高校では、「探究」を、身近な課題を見つけ、その課題を解決するための計画を立て、解決策を模索すること、として捉えている。そこで今回のワークショップでは、身近な課題を見つけ、「探究」のスタート地点に立つとはどのようなことか、体験するためのワークを実施した。

その名も・・・バナナワーク!(詳細は資料参照)

③本時のまとめをする

本時で体験した「バナナワーク」でポイントになっていたことを確認したうえで、「バナナワーク」とこれから一年間取り組んでいく「探究」とのつながりを示し、これからの学習活動の展望をもてるようにする。

資料はこちらからダウンロードできます

※資料をご利用の際は、必ず、「未来を育てるマナビラボ」(URL)を明記してください

例)「未来を育てるマナビラボ」https://manabilab.nakahara-lab.net/article/5280